Introduction

Vous venez de décrocher votre premier contrat et après avoir réalisé votre analyse du projet, vient le moment de choisir le matériel d’éclairage, dont les projecteurs lumière.

Le projecteur est un des outils qui va vous permettre d’illuminer l’environnement scénique selon vos besoins.

Effectivement, il existe sur le marché une quantité de modèles, chacun faisant partie d’une famille différente et possédant ses propres caractéristiques.

Ils ont été conçus pour éclairer des espaces, des personnes ou des objets différents : scène (Ex. Théâtre), objets (Ex. Exposition), personnes (Ex. Danseurs).

Grâce à ces différentes familles et aux caractéristiques propres aux différents projecteurs, vous allez pouvoir choisir celui qui convient le mieux par rapport à la source que vous souhaitez éclairer et à l’ambiance qui vous souhaitez installer.

Les projecteurs traditionnels

Commençons par un bref aperçu des projecteurs traditionnels que vous pourriez encore trouver dans des théâtres et autres lieux culturels. Ils sont amenés à disparaître, car les lampes à incandescence classique ne sont plus autorisées dans l’Union européenne, comme dans certains autres pays.

Les traditionnels sont des projecteurs dont on ne peut modifier qu’un seul paramètre à distance, leur intensité, via le gradateur.

– Les PAR (Parabolic Alummized Reflector)

Employés pour éclairer des personnes, des objets, de manière peu précise, ou le sol. Ils existent en différentes tailles (PAR 64, PAR 56, PAR 46, PAR 36, PAR 30 et PAR 16).

En tournant la céramique du socle où la lampe est vissée, on peut modifier l’orientation de l’empreinte de la lumière sur le sol, appelé dans ce cas-ci banane, car la forme sur le plancher est ovale.

Monté avec la lampe CP 62, ils sont utilisés pour les contres et/ou les couleurs.

En changeant la lampe, vous changez l’ouverture (le diamètre) du faisceau.

Il y a 4 principales lentilles, qui font un tout avec le réflecteur et la lampe :

– Les CP 60 à lentille lisse ou claire qui donne un faisceau serré

– CP 61 à lentille martelée qui donne un faisceau moyen

– Les CP 62 à lentille striée qui donne un faisceau large

– CP 95 à lentille striée ou nid d’abeille qui donne un faisceau très large

Il y a en plus

– Les Raylight qui sont dépourvus de lentille et donnent un faisceau très serré

Utilisation : arts de la scène, événementiel

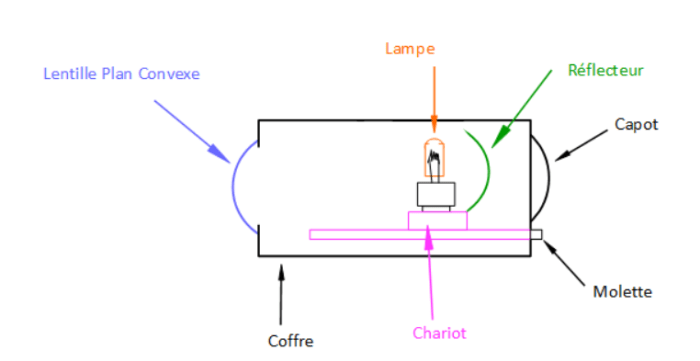

– Les PC (Plan Convexe)

Employés pour éclairer des personnes ou des objets de manière précise, lentille plan-convexe, avec un côté plat et un côté bombé.

On les utilise pour les faces.

Il en existe 2 sortes :

– À lentille lisse qui donne un faisceau net

– À lentille martelée qui donne un faisceau avec un centre net et un bord diffus

Utilisation : arts de la scène

– Les Fresnel

Employés pour éclairer des personnes ou des objets de manière précise, lentille composée de cercles concentriques.

Du nom de son inventeur, il possède le même coffre que les PC.

On les utilise pour les contre et/ou pour créer des nappages d’ambiance.

Utilisation : arts de la scène, cinéma

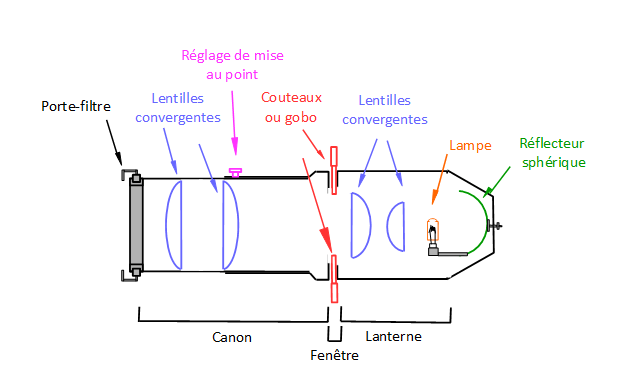

– Les découpes-condensateurs

Employés pour éclairer des personnes ou des objets de manière très précise. Il possède différents accessoires (Gabarit dit gobo, iris, couteaux)

On les emploie pour les faces, le sol et les latéraux. Il existe aussi des découpes ellipsoïdales.

Gobo : pochoir de lumière en métal ou en verre.

Iris : système mécanique, à lamelles de métal, qui permet de refermer le faisceau lumineux.

Couteau : lames de métal qui permettent de découper la lumière.

Utilisation : arts de la scène, événementiel

– Les horiziodes et cyclyodes

– Les premiers sont symétriques, la lampe est logée au milieu du projecteur qui possède un réflecteur.

Employés pour éclairer un plateau en douche.

– Les seconds sont asymétriques, la lampe est logée sur un des côtés du projecteur qui possède, également, un réflecteur.

Employés pour éclairer des aplats (cyclorama ou toile peinte).

Utilisation : arts de la scène, événementiel

– Les poursuites

Pour suivre une personne ou un objet.

Utilisation : arts de la scène, cinéma, événementiel

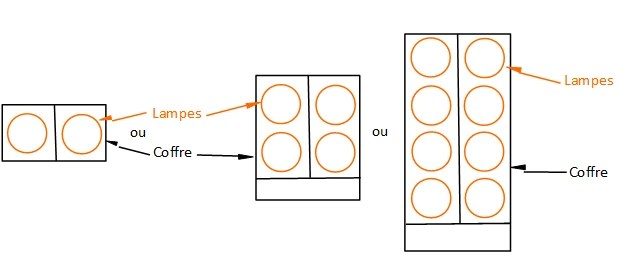

– Les ACL (Aircroft Landing Lamp)

Barre de 4 ou 8 projecteurs branchés en série, pour créer des effets (éventail, herse), il possède le même coffre que les PAR.

Utilisation : arts de la scène

– Les Svoboda

Du nom de son inventeur, ce sont 9 lampes montées en série, pour créer un mur de lumière.

Utilisation : arts de la scène

– Blinders ou Molefay

Pour produire des violents effets d’éclairage vers le public ou un énorme mur de lumière, projecteur possédant des lampes à 3 200 Kelvin (lumière domestique) et qui ont une puissance de 650 watts.

Utilisation : arts de la scène, cinéma

– Les stroboscopes

Produit une lumière intermittente, pour donner un effet d’éclair.

Utilisation : arts de la scène

– Les Quartz

Diffusent une lumière homogène et puissante, employés comme éclairage public.

Utilisation : arts de la scène, événementiel

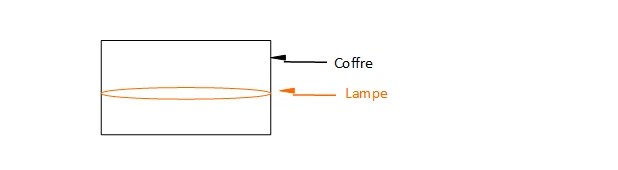

– Les tubes fluorescents (la version étalonnée est très utilisée au cinéma)

Employés comme décoration, accessoire ou en éclairage indirect derrière un rideau blanc.

Utilisation : arts de la scène, cinéma (version étalonnée), événementiel

– Les BT (Basse Tension)

Employés comme éclairage d’ambiance et/ou d’arrière-plan.

Utilisation : arts de la scène

– Les Scans (ou scan à lampe)

Employés pour créer des effets de balayage et/ou être synchronisé avec la musique.

Utilisation : arts de la scène, événementiel

– Les HMI (Hydrargyrum Medium-arc Iodide) (très utilisé au cinéma)

Employé pour créer une atmosphère d’extérieur, projecteur très puissant possédant une lampe à 5 600 Kelvin (lumière du jour) à utiliser avec un ballast.

Utilisation : arts de la scène, cinéma

– Les Mandarines

Employés pour créer une atmosphère chaleureuse, projecteur à face ouverte (dépourvu de lentille) possédant une lampe à 3 200 Kelvin (lumière domestique) et qui ont une puissance de 650 watts et 800 watts. Aussi, pour créer des effets de lumière : imitation de la lumière d’un feu de camp ou d’une lampe. Leur coffre est de couleur orange, d’où leur nom. Il en existe en noir, pour le théâtre.

Utilisation : arts de la scène, cinéma

– Les blondes

Projecteur à face ouverte possédant une lampe à 3 200 Kelvin (lumière domestique) et qui ont une puissance de 2000 watts. Ils possèdent le même coffre que les mandarines, mais sont de couleur jaune.

Utilisation : arts de la scène, cinéma

– Les lumières douces (Soft light)

Employés pour homogénéiser la lumière et adoucir les ombres et qui ont une puissance de 100 watts à plus de 6 000 watts. Il en existe de toute sorte, en voici deux.

Utilisation : arts de la scène, événementiel, cinéma

– Les guirlandes

Employés comme ornementation décoratif.

Utilisation : arts de la scène, cinéma, événementiel

– La lumière noire (ou lumière de Wood)

C’est un type de lampe (de couleur noire ou violette) qui émet principalement de la lumière ultraviolette et très peu de lumière visible, mettant en valeur les couleurs blanches et fluorescentes quand celles-ci sont plongées dans l’obscurité. Cela fait l’effet d’une apparition, beaucoup utilisé dans les spectacles de magie ou dans les arts de la scène pour créer un décor surnaturel.

Utilisation : arts de la scène, événementiel

Les nouveaux traditionnels

Ce sont les alternatives LED (Light-Emitting Diode, Diode ÉlectroLuminescente) des projecteurs traditionnels cités ci-dessus. Ils ont l’avantage d’avoir une plus longue durée de vie et d’être polyvalents.

Pour tous les projecteurs LED, alternatifs et asservis, préférez les LED COB (Chip On Board, montage direct des puces), plus puissant et offrants une luminosité homogène. Choisissez-les, en prenant en compte les 4 paramètres suivants que vous trouverez inscrit sur leur boîte :

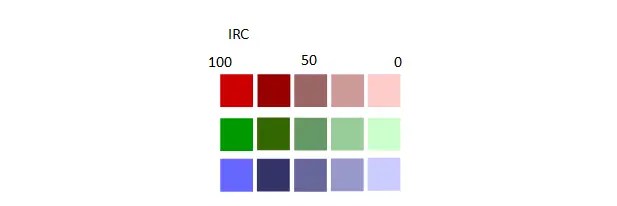

– L’IRC (indice de rendu des couleurs)

Indice calculé pour l’œil humain, il évalue la précision avec laquelle une source lumineuse artificielle restitue les couleurs de différents objets par rapport à une source de lumière de référence de même température de couleurs, il doit se situer entre 95 % et 100 %.

– Le TLCI (TV Lighting Consistency Index, Indice de Cohérence de l’Éclairage Télévisuel)

Indice calculé pour le capteur d’une caméra, il évalue la précision avec laquelle une lumière restitue les couleurs de différentes peaux par rapport à un capteur de référence, lui aussi, il doit se situer entre 95 % et 100 %.

– LUX

Qualité de lumière (le flux lumineux d’un lumen par mètre carré) qui arrive sur une surface à une distance donnée. Prenez soin de vérifier le nombre de luxe, à minimum 1 mètre de distance. Plus le nombre par mètre est élevé, mieux c’est.

– La monture

Choisissez une monture standard Bauwen, compatible avec toutes les marques, et non une monture propriétaire.

Autres indications que vous pourriez rencontrer, les Watt, c’est l’unité de mesure de la consommation d’énergie électrique, les Lumens, c’est la lumière qui sort du projecteur, donc sa quantité et le Candela, c’est l’unité de mesure de l’intensité lumineuse perçue par l’œil humain, dans une direction donnée.

Les projecteurs asservis

Les asservis sont des projecteurs qui possèdent plus ou moins de paramètres modifiables à distance.

– Les washs

Projecteurs robotisés permettant d’éclairer des zones plus ou moins grandes.

– Les spots

Projecteurs robotisés offrant une grande possibilité d’utilisation (couleurs, mouvements, gobo, iris, etc.).

– Les Beams

Même type de projecteurs que les spots, mais avec un faisceau très serré et condensé.

Utilisé pour créer des effets lumineux.

– Les projecteurs à effets

Projecteurs spécialement conçus pour créer des effets lumineux. Il en existe de toute sorte.

– Les projecteurs décoratifs

Projecteurs permettant de créer une lumière esthétique. Ne s’utilise pas pour éclairer les gens. Il en existe de toute sorte, en voici un.

– Les pots ambre

Projecteurs sur batterie, donc sans fil, utilisés en événementiel.

– Les rubans LED COB (à installer à l’intérieur d’un canal avec un diffuseur)

Utilisé pour l’éclairage de scènes ou de concerts. Ils peuvent produire des effets d’éclairage synchronisés.

– Les néons flex (flexibles) LED COB

– Les bougies LED COB

Il en existe de toute sorte, en voici une.

– Les projecteurs immergeables

Projecteurs utilisés pour des créations d’ambiance lumineuse aquatique.

Ils sont catégorisés IP68 :

– IP : indice de protection

– 6, mesure la protection contre les corps solides : étanchéité solide

– 8, concerne la résistance aux liquides : étanchéité liquide

Il en existe de toute sorte.

– Les drones aériens lumineux

Appareils volants équipés de LED, commandés à distance ou programmés à l’avance, permettant l’illumination du ciel. Ils sont composés d’un châssis, d’un système de propulsion et d’un contrôleur de vol.

Ils sont munis d’un nombre de bras différents selon les modèles, 3 bras (tricoptère), 4 bras (quadricoptère), 6 bras (hexacoptère), etc.

– La fumée

Permet de matérialiser les faisceaux lumineux de lumières et de mettre en valeur les jeux de lumières :

– Brouillard : fumée légère et discrète (très utilisé au cinéma)

– Lourde : fumée qui reste au sol

– Neige ou glace carbonique : à manipuler, obligatoirement, muni de gants isolants ou d’une pince et des lunettes de protection (dans certains cas), dans un espace bien ventilé.

– La boule à facettes

Sphère ou demi-sphère recouverte de petits miroirs qui réfléchissent la lumière.

Les différentes familles de projecteur

– Les projecteurs à face ouverte

Les projecteurs à face ouverte (PAR, mandarine, horizïode, etc.) ont une source lumineuse exposée, offrant une large diffusion lumineuse et facilitant la dissipation thermique, ce qui réduit le risque de surchauffe, prolonge leur durée de vie et facilite leur maintenance. Ils offrent une puissance élevée, adaptés pour éclairer de grandes surfaces ou créer des effets lumineux puissants.

Par contre, leur ouverture les rend moins appropriés pour des environnements humides ou poussiéreux, sauf s’ils sont conçus pour être étanches. Leur aspect simple ou industriel valorise leur utilisation dans des applications telles que l’éclairage de scène, architectural ou de façades.

Les projecteurs, halogène, utilisent des ampoules à incandescence avec un filament en tungstène, produisent une lumière chaude avec une excellente reproduction des couleurs, mais ont une durée de vie limitée et une consommation électrique élevée. Ils sont appréciés pour leur réglage précis et leur rendu colorimétrique.

Les projecteurs à décharge, tels que ceux utilisant des lampes HMI ou xénon, offrent une efficacité lumineuse très élevée et une longue durée de vie, idéal pour l’éclairage de grandes surfaces ou le cinéma, mais ils sont coûteux et nécessitent des systèmes de refroidissement. Ils sont privilégiés pour leur puissance et leur performance dans des contextes exigeants.

Toutefois, ces deux types de projecteurs présentent des inconvénients liés à la consommation d’énergie, au coût ou à la gestion thermique.

– Les projecteurs à lentille

Les projecteurs à lentille (PC, Fresnel, etc.) utilisent une lentille pour concentrer ou diriger la lumière, offrant une grande précision dans la projection et étant souvent employés dans l’éclairage architectural ou théâtral, permettant un contrôle précis de la portée, de la focalisation et de la diffusion du faisceau. Leur qualité de focale varie selon la lentille utilisée, offrant des faisceaux adaptés à différentes distances de projection.

Ils sont généralement équipés de sources lumineuses puissantes comme la LED, l’halogène ou les lampes à décharge, pour assurer une forte intensité lumineuse. Leur contrôle du faisceau peut inclure la mise au point, le zoom ou le changement de lentille, ce qui les rend très modulables selon les besoins.

Ils sont souvent robustes, faciles à orienter, et peuvent intégrer des fonctionnalités automatisées ou à distance pour faciliter leur gestion.

Les projecteurs, halogène, produisent une lumière chaude, vive et riche en couleurs, mais ont une efficacité énergétique modérée et une durée de vie limitée. Ils sont faciles à ajuster et à remplacer.

Les projecteurs à décharge, offrent une lumière très intense, avec une meilleure efficacité et une durée de vie plus longue, adaptés à l’éclairage extérieur ou sportif. Ils nécessitent un ballast pour fonctionner correctement.

Les caractéristiques des projecteurs

– La puissance des projecteurs

La puissance des projecteurs détermine la luminosité et la portée du faisceau.

Elle se mesure en watts (W) et peut varier de quelques dizaines à plusieurs milliers selon le projecteur.

Le choix de la puissance dépend de la taille de la scène, de la distance de projection, de la luminosité ambiante et de l’effet recherché.

Depuis l’avènement du LED, on mesure le flux lumineux (la quantité totale de lumière émit par une source), dont l’unité est le lumen (lm). Voici un tableau comparatif :

Plus la scène est grande, plus la puissance doit être élevée pour éclairer uniformément.

Plus le projecteur est éloigné, plus il faut de puissance pour atteindre la surface avec une intensité suffisante.

Dans un environnement très lumineux, il faut plus de puissance pour compenser la lumière ambiante.

– La puissance électrique

Vous seriez peut-être amené à investir une salle nue (non équipée), je vous conseille de revérifier la répartition électrique et l’emplacement du tableau électrique, à votre arrivée.

Cela vous permettra d’avoir la confirmation des capacités de la salle et, également, de savoir ce qu’il est possible de rajouter en source, si nécessaire ou juste pour vous faire plaisir.

Dans le tableau électrique, se trouve un différentiel (il protège les personnes contre les risques d’électrisation) et plusieurs disjoncteurs, ces derniers peuvent avoir une intensité (exprimée en ampère) différente, souvent de 12 A ou de 16 A. Chaque disjoncteur couvre une ou plusieurs salles.

Tableau électrique

Pour connaître la puissance maximale d’un circuit, il faut multiplier la tension (exprimée en volt) du pays où vous vous trouvez avec l’intensité (ampère). En Europe, la tension est de 230 volts.

Dans le schéma ci-dessus, la salle D, a une intensité de 12 A. Pour connaître la puissance totale de cette salle, il faut faire le calcul suivant :

230 volt x 12 A = 2760 w de puissance.

Cela signifie que vous pouvez brancher, dans la salle D, 5 projecteurs de 500 w chacun, par exemple :

500 w x 5 projecteurs = 2500 w de puissance.

Salle 12 A

Attention de toujours garder de la marge, n’utilisez jamais, la puissance totale, cela vous assurera d’éviter un court-circuit.

S’il y a plusieurs prises dans la salle D, l’ensemble fait 12 A.

Si la puissance de la salle n’est pas suffisante, vous pouvez, également utilisé un groupe électrogène, je précise que ces appareils sont très bruyants, assurez-vous qu’il y ait un parking pour l’accueillir.

– L’angle de faisceau

Définit la dispersion de la lumière. Les projecteurs ont des angles variables, allant de très étroits pour les faisceaux serrés à très larges pour les wash.

Pour éclairer de manière ciblée, un petit angle est recommandé et pour un éclairage large, un grand angle est préférable.

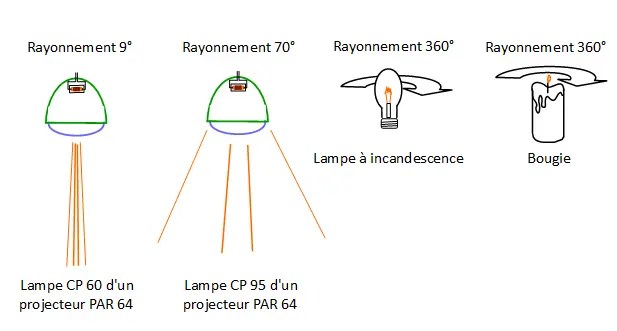

Chaque source lumineuse, de l’ampoule LED à la bougie, émet selon un faisceau dont l’angle détermine la répartition de la lumière. Une bougie ou une lampe traditionnelle rayonne sur 360°, mais leur flux est peu focalisé.

Rayonnement

Largeur faisceau

Choisir un faisceau plus large n’augmente pas la quantité de lumière ; celle-ci se diffuse sur une portée plus grande et de manière plus homogène, la luminosité (quantité totale de lumière émise par une source), mesurée en lumen, restant constant, tandis que l’intensité du faisceau (concentration de cette même lumière dans une direction spécifique), mesurée en candela, décroît à mesure que l’angle s’élargit.

Degré d’angle

Par exemple, une lampe qui affiche le même flux lumineux (quantité totale de lumière émise par une source) pour deux versions, à 25° et à 36°, donne une intensité respective d’environ 1 050 candelas et 800 candelas.

Les candelas, notés cd, indiquent l’intensité lumineuse dans une direction donnée ; un faisceau étroit est environ 25 % plus intense, mais il faut rapprocher les faisceaux pour éviter les zones sombres.

Dans le cône de lumière, le point central (aussi appelé point chaud) est le plus lumineux et la lumière s’atténue vers les bords ; si les faisceaux se chevauchent à 50 % à leur rencontre, l’uniformité avoisine les 100 %.

Un faisceau plus large est donc moins intense.

– La capacité de couleur

Certains projecteurs proposent des couleurs fixes, tandis que d’autres offrent des options dynamiques, notamment via le système RVB (Rouge, Vert, Bleu) ou RVBB (Rouge, Vert, Bleu et Blanc).

Les combinaisons de couleurs permettent de créer des effets spécifiques : monochrome (une seule couleur), complémentaires (couleurs opposées), triadiques (trois couleurs équidistantes) ou voisines (couleurs adjacentes).

La température de couleur, exprimée en kelvin (K), influe sur la sensation de chaleur ou de fraîcheur de la lumière. Des températures plus basses (environ 2 700 – 3 000 K) donnent une lumière chaude, tandis que des températures plus élevées (environ 5 000 – 6 500 K) produisent une lumière plus froide.

L’IRC (Indicateur de rendu des couleurs), mesure la capacité d’une source lumineuse à restituer fidèlement les couleurs. Un IRC élevé (approchant 100) indique un rendu des couleurs très naturel.

– Le type de lampe

Les projecteurs de scène utilisent différents types de lampes, les plus courants étant les lampes à décharge, les lampes halogènes et les LED.

Les lampes à décharge produisent une lumière très intense et sont particulièrement adaptées pour éclairer de grandes scènes ou des espaces extérieurs ; elles existent notamment sous des variantes telles que les halogénures métalliques ou le xénon.

Les lampes, halogène, offrent un bon compromis entre luminosité, durée de vie et coût, et elles équipent fréquemment les projecteurs PAR et Fresnel.

Les LED, quant à elles, gagnent en popularité grâce à leur faible consommation, leur longue durée de vie et leur capacité à générer une large palette de couleurs.

Le choix de la lampe dépendra de l’application, de l’espace à éclairer, de l’ambiance souhaitée et du budget disponible. Les LED deviennent une option de plus en plus prisée en raison de leurs avantages écologiques et économiques.

– Durée de vie

Les projecteurs à LED affichent une durée de vie plus longue que les lampes à décharge et les lampes halogènes. La longévité des projecteurs de scène varie fortement selon la technologie employée : les halogènes tournent autour de 1000 – 2 000 heures de fonctionnement, les lampes à décharge peuvent tourner autour de 8 000 – 20 000 heures, tandis que les LED peuvent atteindre entre 30 000 et 100 000 heures, voire davantage dans certains cas. Cette durabilité, accrue des LED, contribue à réduire les coûts de remplacement et les temps d’arrêt.

Plusieurs facteurs influent sur la durée de vie d’un projecteur. La première concerne la technologie de la lampe : les LED offrent une longévité nettement supérieure à celle des lampes à décharge et celles des lampes halogènes. Les conditions d’utilisation jouent aussi un rôle important : travailler dans des environnements chauds, poussiéreux ou avec une ventilation insuffisante peut réduire la durée de vie, particulièrement pour les LED. La qualité du produit est un autre élément clé : la qualité de fabrication du projecteur et de ses composants, notamment les LED, influe directement sur sa longévité. L’entretien revêt également une importance : un entretien régulier peut prolonger la durée de vie.

– La consommation d’énergie

Les projecteurs utilisés pour l’éclairage de scène présentent des consommations d’énergie qui dépendent de leur technologie.

Ceux à incandescence traditionnels, et notamment les halogènes, sont énergivores et génèrent une chaleur importante, ce qui peut influencer le confort sur scène et nécessiter des systèmes de refroidissement supplémentaires.

Les projecteurs à LED, se distinguent par leur efficacité énergétique : consommation réduite, durée de vie plus longue et très faible production de chaleur, ce qui réduit les besoins de remplacement et les charges thermiques sur le système d’éclairage.

Les projecteurs à décharge se situent entre les deux en termes de consommation, offrant une dépense énergétique plus stable dont le niveau moyen tend à se rapprocher de la puissance maximale.

Sur le plan environnemental, le passage aux LED contribue à une réduction globale de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, en conformité avec les réglementations européennes relatives à l’éco-conception.

– La méthode de contrôle (DMX, avec ou sans fil)

Les projecteurs peuvent être contrôlés manuellement, via des consoles DMX, ou sans fil via des systèmes de contrôle. En matière de contrôle des projecteurs de scène, les méthodes principales sont le DMX filaire et le DMX sans fil. Le DMX, ou Digital Multiplex, est un standard de communication numérique utilisé pour piloter les appareils d’éclairage, le DMX sans fil permet de se passer des câbles en utilisant des fréquences radio.

Le DMX filaire est un protocole unidirectionnel qui utilise un câble XLR pour transmettre les données de contrôle (intensité, couleur, etc.), de la console lumière vers les projecteurs. Ses avantages incluent la fiabilité et la standardisation, et il permet de contrôler de nombreux appareils via un seul câble (jusqu’à 512 canaux). Ses inconvénients résident dans la nécessité de câbles, ce qui peut être contraignant pour les installations complexes ou les déplacements sur scène.

Schéma installation filaire

Le DMX sans fil, remplace les câbles par une transmission radio, fonctionnant généralement sur des fréquences autour de 2,4 GHz. Ses avantages comprennent une plus grande flexibilité, ainsi qu’une installation et des réglages plus simples. Ses inconvénients peuvent être des interférences ou des pertes de signal.

Schéma installation sans fil

Il existe une extension pour le DMX, le RDM (Remote Device Management), qui permet une communication bidirectionnelle, de sorte que le contrôleur puisse recevoir des informations des appareils (adresse DMX, état, etc.). Pour les installations plus complexes, notamment lorsqu’il y a de nombreux univers DMX, des protocoles IP tels que Art-Net ou sACN peuvent être utilisés pour simplifier le câblage.

Schéma installation protocole IP

Vous pouvez dorénavant choisir vos projecteurs lumière en toute connaissance de cause. Je vous conseille de louer votre matériel ou d’utiliser celui de la salle. Les technologies évoluant très vite, ce n’est pas très intéressant d’acheter. Sauf peut-être la console lumière, appareil que vous connaîtrez sur le bout des doigts et qui vous évitera de devoir vous familiarisez avec celui du lieu qui accueille l’événement Il n’y a pas de bon ou de mauvais projecteur lumière, le choix dépend de l’ambiance que vous souhaitez avoir. Les caractéristiques vous donnent de précieuses informations, jouez avec cela.

Si vous avez apprécié cet article, n’hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera un plaisir de vous lire.

Toute suggestion est la bienvenue, cela permettra à tout le monde d’en profiter et si vous avez des questions, posez-les-moi, j’y répondrai si cela correspond à mes connaissances.

N’hésitez pas à suivre le blog pour d’autres articles.

À bientôt !