Introduction

Préhistoire

Depuis l’aube de l’humanité, l’humain pratique, la musique et le chant, mais contrairement aux arts comme la peinture et la sculpture, peu de sources, de la préhistoire, sont arrivées jusqu’à nous, car la transmission est de tradition orale. Hormis quelques vestiges d’instruments de musique et dessins ornant les grottes, attestant de la pratique musicale. Elle était certainement, liée a des rituels honorant ou invoquant les dieux, des cérémonies lors d’événements sociaux et comme expression artistique.

Antiquité

Mésopotamie et Égypte antique

C’est en Mésopotamie, en 3 300 avant notre ère que naît l’écriture. Cette invention, qui va connaître une grande évolution, à la fois dans la forme, mais également dans l’usage à travers les époques, permet la transmission et la préservation du savoir dans le temps.

C’est également dans cette région, en 1400 avant notre ère, qu’un système de notation musicale est mis au point.

La Mésopotamie antique laisse comme trace de la pratique musicale, des tablettes cunéiformes sur lesquelles sont gravées diverses informations musicales, des iconographies, de la sculpture et des vestiges d’instruments de musique (Harpe, lyre, luth, flûte, bendir, etc.).

L’Égypte antique laisse des traces iconographiques (sculptures, bas-reliefs, monuments funéraires) et des vestiges d’instruments de musique (flûte Ney, luth, harpe, tambour, claquoir, etc.). La musique était présente lors de rituels, célébrations aux dieux ou aux rois, vie sociale.

Grèce et Rome antique

Les traces de chants et de la présence de la musique durant l’Antiquité grecque sont de 4 ordres : iconographiques (vases peints, sculptures, bas-reliefs, monuments funéraires), fragments de partitions (sur papyrus ou gravé dans la pierre), descriptions littéraires et vestiges d’instruments de musique (Phorminx, salpinx, orgue hydraulique, rhoptron).

C’est grâce au moine copiste Alypius d’Alexandrie et à ses tables, dans lesquelles il a retranscrit chacune des 1700 notes de musique, que les spécialistes peuvent déchiffrer les partitions grecques qui nous sont parvenues.

La Rome antique, très influencée par les Grecs, a, elle, laissé des traces iconographiques (mosaïques, bas-reliefs et peintures), littéraires (de Cicéron, Virgile, ou Sénèque) et des vestiges d’instruments de musique (Cornu, tuba, tympanum, Scabellum, etc.). Elle est, aussi, très présente lors des combats.

Si vous désirez en savoir plus sur la musique de l’Antiquité voici un documentaire de Bernard George et si vous souhaitez connaître l’origine des partitions, voici une petite vidéo réalisée par France Musique |

Moyen Age

En 476 de notre ère, l’Empire romain d’Occident s’effondre et fait place au Moyen Age qui s’étend du 5e au 15e siècle.

Première notation musicale

Après plusieurs siècles de transmission orale, une notation rudimentaire se met en place, les signes, d’alors, se nomment « neumes ». Cela fait suite à la volonté du roi Charles 1er (Charlemagne 742 – 814) d’unifier les offices religieux de son royaume. Finalement, c’est vers l’an 899, que des signes sont notés au-dessus du texte permettant aux moines de retrouver la mélodie, mais ni la hauteur et ni la durée des notes. Cette notation est juste un aide-mémoire, il est donc indispensable de connaître au préalable la chanson, ou que quelqu’un la chante au nouvel interprète, pour avoir l’air en tête.

Moine copiste

Un copiste est un professionnel chargé de reproduire des documents écrits ou des œuvres d’art, un métier qui a émergé avant l’invention de l’imprimerie pour répondre au besoin de copies de textes et documents. Historiquement, les scribes dans l’Égypte antique, puis les moines copistes du Moyen Âge, ont joué un rôle clé dans la transcription et l’enrichissement des textes, souvent dans des ateliers appelés scriptoriums. Ce métier a évolué au fil des siècles, avec des copistes expérimentés maîtrisant plusieurs styles d’écriture, jusqu’à l’émergence de scriptoriums laïcs à la fin du Moyen Âge.

La porté

Le moine Guido d’Arezzo (vers 991 – vers 1050), améliore la notation utilisée jusqu’alors, qui a déjà connu plusieurs changements, en dessinant quatre lignes horizontales sur et entre lesquelles il place les neumes sous forme de carré. Cela permet de connaître la hauteur de la note. Il choisit le chant « l’Hymne pour Saint Jean-Baptiste » du moine Paul Diacre (vers 720 – vers 799), comme moyen mnémotechnique pour retenir la hauteur de ces notes. Guido d’Arezzo ne choisit pas ce morceau au hasard, il est à la fois très connu à l’époque et chaque phrase commence par une note de la gamme (Ut appelé plus tard Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, le si est ajouté plus tard) et monte au fur et à mesure dans la porté. De fait, il élabore le système musical encore utilisé aujourd’hui. Cela permit de garder en mémoire le nom des notes, de passer de la monodie à la polyphonie (interprétation simultanée de plusieurs mélodies) et de pouvoir lire la hauteur des notes sans connaître la chanson au préalable.

La monodie

À cette époque et jusqu’au 9e siècle, le chant est monodique, c’est-à-dire, qu’une seule voix ou plusieurs voix à l’unisson chante(nt) une unique mélodie, sans accompagnement musical, donc a cappella, dans l’exécution de musiques sacrées et avec accompagnement, pour les musiques profanes.

Durant l’âge roman (11e et 12e siècles), le chant religieux est omniprésent, la religion est à cette époque très présente dans les sphères, politique, intellectuelle, culturelle et privée. Elle est la seule garante d’une société plus juste et moins belliqueuse et, a diminué le pouvoir arbitraire des seigneurs.

Le plain-chant, plus tard appelé chant grégorien, est composé uniquement d’une mélodie, et fait référence à plusieurs types de chants utilisés par l’Église catholique. C’est en mémoire au pape Grégoire le Grand (540 – 604), à qui on attribue l’écriture et la composition de ces chants liturgiques, que ces psalmodies portent son nom.

Hildegarde de Bingen est une abbesse, écrivaine et compositrice du 12e siècle. Elle a écrit 72 chants monodiques (dont certains sont des chants sacrés), le drame liturgique Ordo virtutum (Le jeu des vertus) et a elle-même supervisée la compilation et la copie de son œuvre.

La polyphonie

La polyphonie, notamment la polyphonie vocale, se développe petit à petit, à partir du 9e siècle, d’abord en ajoutant une deuxième voix parallèle, aux chants monodiques catholiques. Puis cela se complexifie en ajoutant d’autres voix supplémentaires. Cette période est appelée, Ars antiqua.

Des figures comme le chanoine Léonin (1150 – 1210) et Pérotin (1160 – 1230), ont contribué au développement de la polyphonie. C’est grâce aux écrits d’un étudiant anglais que le nom de ces deux personnalités et leur contribution au développement de la polyphonie sont connus.

Le chanoine Léonin est le premier à introduire un système rythmique dans la musique polyphonique et crée, également, une méthode de notation exprimant ce rythme. Léonin est l’auteure de l’ouvrage Magnus liber organi de graduali et antiphonario pro servitio divino (Grand livre de l’organum, sur le graduel et l’antiphonaire, pour le service divin). Il fut le premier compositeur reconnu d’organum polyphonique (une ou plusieurs voix s’ajoutent à un chant grégorien existant pour créer une texture polyphonique). Il œuvra pour l’École de Notre-Dame lié à la Cathédrale de Notre-Dame de Paris.

Pérotin dit Pérotin le Grand, élève de Léonin, va écrire une nouvelle édition de l’ouvrage de son maître en y ajoutant sa patte. Son approche de la polyphonie est beaucoup plus riche et plus complexe que son prédécesseur, car il ne se contente pas de rajouter une seconde voix parallèle à la voix principale, il en ajoute d’autres qui vont s’emboîter. Ce sont les débuts du contrepoint (mélodies qui se superposent l’une à l’autre).

Les troubadours

Au 12e siècle, dans le comté de Toulouse, naissent les troubadours (hommes) et les trobairitz (femmes), auteurs de poésies lyriques issus de famille aisées, instruits et cultivés. Ils apprenaient à des ménestrels (musiciens et chanteurs ambulants) les chants pour que ces derniers puissent les interpréter. Ces poèmes chantés, étaient écrits en langue d’oc (langue parlée dans le sud de la France) et avaient pour sujets les préoccupations en rapport à leur rang social et les passions. Pendant 200 ans, ces chants ont fait le tour des cours du sud. Il y avait, comme poète, notamment Guillaume IX duc d’Aquitaine et Béatrice de Die.

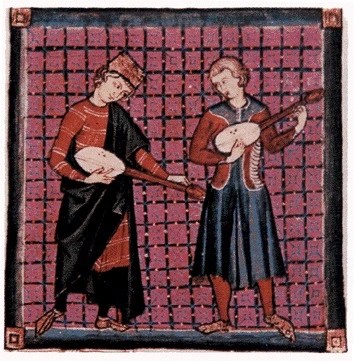

Le recueil « Cantigas de Santa Maria »

Le roi de Castille, Alfonso el Sabio, commande au XIIIe siècle, le manuscrit « Cantigas de Santa Maria« , un recueil de plus de quatre cents chansons dédiées à la Vierge Marie, et nous laisse, par là même, un précieux témoignage, iconographique et musical, de la musique de l’époque. Les instruments présents, alors, sont de deux types :

– Les hauts instruments, utilisés lors de manifestations en plein air

Les tambours, les cornemuses, les trompettes, etc.

– Les bas instruments, présents lors d’événements en intérieur

Le luth, la vièle, la guiterne, etc.

Joueuses de tambour et flûte

Joueur de cornemuse

Joueurs de Luth

Joueur de vièle

Joueurs de guiterne

Si vous désirez en savoir plus sur l’ouvrage, voici un site qui lui est consacré et voici un site sur les différents instruments utilisés au Moyen-àge |

Les trouvères

Beaucoup plus tardif, après la naissance des troubadours et des trobairitz dans le sud de la France, naissent, dans le nord et en langue d’oïl, parlée alors dans cette partie de la France, inspirés par les poètes et musiciens du sud, les trouvères (hommes) et les trouveresses (femmes). Comme leurs confrères du sud, ils sont issus de famille fortunée et, leur sujet de prédilection est l’amour courtois. On peut citer Blondel de Nesle et Maroie Diergnau.

Si vous désirez en savoir plus sur les trouvères et les troubadours voici une page renvoyant vers diverses sources. |

Guillaume de Machaut

Guillaume de Machaut (vers 1300 – 1377), est considéré comme étant le premier compositeur de génie, la pratique de la polyphonie étant encore assez rare. Le poète fait partie de la mouvance Ars nova, qui se différencie de l’Ars antiqua du 12e siècle. Il bénéficie des progrès constants de la notation musicale qui permet une complexité de plus en plus grande du rythme. À la fois poète et musicien, il écrit autant pour la musique sacrée que pour la musique profane. On lui doit Messe Notre-Dame, considéré comme son chef d’œuvre.

Josquin des Prés

Josquin des Près (vers 1440 – 1521), est considéré comme l’un des plus grands compositeurs de la Renaissance, maître de la polyphonie et innovateur dans la musique sacrée et profane. Né probablement dans la région franco-flamande, il a voyagé en Italie, où il a développé un style mêlant textures italiennes (découverte des accords et de l’accompagnement harmonisé, appelé homophonie) et traditions franco-flamandes (monodie et polyphonie). Il a occupé plusieurs postes importants, notamment en Italie et en France, et a composé des œuvres célèbres telles que des messes, des motets et des chansons profanes. Sa renommée a été renforcée par l’imprimerie, qui a permis la diffusion massive de ses compositions, bien que certaines lui aient été attribuées à tort. Josquin est reconnu comme un pionnier de la composition musicale, dont l’influence a marqué l’émergence de la conception moderne du compositeur en tant qu’artiste créatif.

L’imprimerie

L’imprimerie est un ensemble de techniques permettant la reproduction en masse d’écrits et d’illustrations sur des supports tels que le papier ou le textile. Elle permit à ses premiers inventeurs, les Chinois, de diffuser le bouddhisme, l’écriture et l’essentiel de la culture chinoise (musique, peinture, calligraphie, architecture, textile, etc.), en Corée, puis au Japon. Son développement remonte à l’Antiquité, mais elle a connu une révolution majeure avec l’invention de la typographie par Johannes Gutenberg (vers 1400 – 1468), au XVe siècle, en 1450, utilisant des caractères mobiles en métal. Cette innovation a permis une diffusion rapide et à moindre coût du savoir, favorisant la circulation de la culture en Europe et dans le monde. Au fil des siècles, l’activité d’imprimerie s’est professionnalisée, avec des ateliers plus grands et une organisation sophistiquée, où les maîtres imprimeurs signaient leurs œuvres. La typographie a ainsi occupé une place centrale dans la communication jusqu’au XXe siècle, influençant profondément la transmission des connaissances et de la culture.

La partition

L’imprimerie a permis d’harmoniser la notation musicale en standardisant la forme des notes sur des portées à cinq lignes, et non plus sur quatre lignes, facilitant la diffusion du répertoire instrumental et vocal. Les partitions ne donnent pas toujours toutes les indications pour l’interprétation, ce qui laisse une marge de liberté aux musiciens selon les époques. Au XVIIIe siècle, la notation musicale s’affirme avec des symboles pour indiquer la manière de jouer, tout en laissant encore une certaine liberté d’interprétation. Certains compositeurs créent des partitions graphiques pour s’affranchir des codifications standards. Mais, même avec une partition classique, le musicien bénéficie d’une liberté d’interprétation, ce qui permet une approche personnelle.

Un peu d’histoire

D’abord de tradition orale, les premières notations musicales voient le jour, durant l’Antiquité, en Mésopotamie et en Grèce gravées dans la pierre. Au Moyen-âge, en Europe, sous l’impulsion de Charlemagne, des indications, faisant office d’aide-mémoire aux moines, apparaissent au-dessus des chants liturgiques. Sous la plume de Léonin, puis de Pérotin, le chant monodique devient polyphonique. Avec Guillaume de Machaut et plus tard Josquin des Près, la texture musicale s’épaissit, la polyphonie et l’homophonie sont de plus en plus élaborées. Le statut de compositeur naît avec les œuvres de Josquin des Près. L’imprimerie va normaliser la partition et permettre une vaste diffusion de la musique.

Du Baroque à l’Age Moderne, la musique savante occidentale va connaître son âge d’or et révéler des compositeurs de génie.

Baroque (1600 – 1750)

La musique baroque s’étend de la fin du 16e siècle au milieu du 18e siècle, issu

de la crise de la Contre-réforme (milieu du 16e siècle) et englobant une grande diversité de styles et de traditions. La musique baroque se caractérise par un goût pour la théâtralité, le contraste et l’artifice, avec une mise en avant de la parole musicale au service de l’expression des affects. Elle voit la naissance de genres emblématiques comme l’opéra, la sonate ou le concerto, et une évolution dans la pratique instrumentale et la conception du spectacle musical, comme l’enrichissement de l’harmonie et l’apport d’une basse continue. Le clavecin et la viole de gambe font partie des instruments caractérisant le genre. Plusieurs compositeurs majeurs, issus de différentes nations européennes, ont marqué cette période, où la musique s’est enrichie de nouvelles techniques, tout en conservant certains éléments de la tradition précédente. On peut nommer Antonio Vivaldi, Jean-Sébastien Bach, Francesca Caccini et Élisabeth Jacquet de La Guerre.

Classique (1750 – 1800)

La période classique se caractérise par un style sobre et équilibré, où l’ordre et la simplicité dominent dans l’art et dans la musique. Les compositeurs utilisent des formes structurées comme la sonate, tout en développant progressivement leur liberté face aux contraintes de mécènes et d’époques passées, influencés par les idées des philosophes (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau) et les événements révolutionnaires français. L’orchestre symphonique se stabilise (cordes, bois, cuivres et percussions) avec une instrumentation précise, et la direction par un chef devient essentielle, tandis que le clavecin est remplacé par le piano. Les genres principaux incluent la musique de chambre, la symphonie, le concerto, l’opéra et la musique religieuse, tous souvent basés sur la forme sonate. Enfin, l’époque voit l’émergence d’un langage musical commun à toute l’Europe. On peut citer Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Marianne von Martinez et Hélène de Montgeroult.

Romantique (1800 – 1900)

La musique romantique du 19e siècle se distingue par une expressivité accrue et une complexité harmonique, reflétant l’intensité des émotions et l’individualisme naissant. Elle se caractérise par une diversité dynamique, intégrant des contrastes dramatiques et une richesse tonale pour capturer l’essence des sentiments humains. Les formes musicales ont évolué, avec la symphonie devenue plus expressive, le lied et le poème symphonique (ou musique narrative), utilisés pour raconter des histoires ou peindre des paysages musicaux. Les compositeurs utilisaient des techniques avancées comme l’orchestration virtuose et les modulations audacieuses pour renforcer l’impact émotionnel de leurs œuvres. La musique romantique a marqué une période de recherche d’expression personnelle et de liberté stylistique dans le monde de la musique classique. Il y a durant cette période entre autre Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Clara Schumann et Fanny Mendelssohn.

Moderne (1900 – 1950)

Au début du XXe siècle, Paris est la capitale culturelle de l’Europe, avec l’introduction d’une musique innovante et impressionniste, marquant la modernité musicale. À Vienne, l’expressionnisme naît en réponse à un climat culturel mêlant frénésie et pessimisme, avec l’exploration de l’atonalité et l’abandon de la tonalité traditionnelle. Les compositeurs puisent dans le folklore national et non-occidental pour créer un langage musical renouvelé, ou sont influencés par des musiques exotiques. Le ballet devient un genre majeur, grâce aux Ballets russes, mêlant innovations artistiques et exotisme.

Après la Première Guerre mondiale, il y a une demande de divertissement, les compositeurs s’intéressent au jazz New Orleans qui influence la musique classique et le divertissement.

Dans les années 1930, l’arrivée d’Hitler en Allemagne et l’intervention du gouvernement soviétique en Russie bouleversent la scène artistique, imposant une censure qui limite la liberté créative. Ces régimes contraignent notamment les compositeurs à adapter leurs œuvres à la ligne officielle pour continuer à exercer leur art.

Après la Seconde Guerre mondiale, la technologie transforme la diffusion musicale, ainsi que le cinéma, la radio et le disque. On peut nommer Maurice Ravel, Claude Debussy, Lili Boulanger et Germaine Tailleferre.

La nouvelle école de Vienne

Au milieu du 19e siècle, on peut entendre des dissonances dans les œuvres musicales de compositeurs tels que Franz Liszt ou Gustav Mahler, à la recherche de nouvelles sonorités, de nouvelles sensations. C’est en travaillant sur l’atonalité qu’ils trouvent de nouvelles voies.

Au début du 20e siècle Arnold Schönberg secondé de deux de ses élèves, Alban Berg et Anton Webern, fondent ce qu’on appellera plus tard la « Seconde École de Vienne », en référence à la « Première École de Vienne » dans laquelle sont inclut : Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven, qui, du Baroque au Romantisme, n’ont cessé de chercher de nouvelles techniques de composition. Schönberg va non seulement poursuivre les recherches sur l’atonalité, mais va, par là même, créer le dodécaphonisme (série de douze sons) et le sérialisme.

Dans la composition atonale, toutes les notes sont égales, elles se valent toutes, contrairement au système tonal où toutes les notes gravitent autour d’une note principale ou d’un accord principal.

Le dodécaphonisme

Le dodécaphonisme va plus loin que l’atonalité, avec les douze notes d’une gamme (do, do#, ré, ré#, mi, fa, fa#, sol, sol#, la, la# et si), Schönberg instaure la règle de non-répétition, sans plus aucune hiérarchie auditive à laquelle l’auditeur peut se raccrocher. Aucune des douze notes ne peut réapparaître dans le morceau avant que toutes les autres n’aient été jouées, et ce, dans n’importe quel ordre. Via les transformations sérielles, les séries peuvent être écrite différemment :

– rétrograde (utilisation de la série originale, la première, à l’envers, la série est reprise de la dernière note jusqu’à le première).

– inversion (chaque intervalle est inversé, si un intervalle monte dans la série originale, dans l’inversion elle descendra et inversement, si un intervalle descend dans la série originale, dans l’inversion elle montera)

– rétrograde de l’inversion (on prend la série inversée et on la lit à l’envers, c’est-à-dire qu’on part de la dernière note jusqu’à la première)

Il y a donc, la possibilité d’écrire quarante-huit séries avec les quatre séries différentes (l’originale, la rétrograde, l’inversion et la rétrograde de l’inversion) transposables sur les douze hauteurs (ou notes) de la gamme chromatique (4 x 12 = 48).

Les agencements des séries peuvent, évidemment, être variés à l’infini.

On trouve dans cette nouvelle École de Vienne, également, Ruth Crawford Seeger et Elisabeth Lutyens.

Beaucoup d’artistes à cette époque se voient contraints de quitter l’Europe à cause de la montée de l’antisémitisme et de l’Allemagne nazie.

L’enregistrement

Il y a quatre périodes principales : l’acoustique, l’électrique, le magnétique et le numérique. Les premières inventions, comme le phonautographe et la machine parlante, le phonographe, d’Edison, sont acoustiques et étaient initialement destinées à des fins scientifiques ou expérimentales, avec peu d’applications musicales au début. L’utilisation de l’électricité et l’introduction du disque plat par Emile Berliner en 1887 a permis la création d’une industrie de masse basée sur la reproduction multiple, transformant le paysage de l’enregistrement. La période magnétique, à partir de 1948, a amélioré la fidélité sonore et permis l’édition et le montage de morceaux, tandis que l’ère numérique, débutée dans les années 1970, a révolutionné la production et la consommation de musique avec le développement du CD, du MIDI et du montage numérique.

La Musique contemporaine

Beaucoup de compositeurs se sont demandé ce qu’ils pouvaient faire de mieux après le maître absolu qu’était Ludwig van Beethoven. Tout cassé, tout remettre en question, tester d’autres voix que la tonalité, qui a dominé la musique occidentale pendant des siècles. La maîtrise de l’électricité va permettre, également, de nouvelles possibilités.

Sérialisme intégral

Anton Webern, avec ses œuvres très courtes et aphoristiques (se dit de ce qui est court, concis et percutant), illustre le sérialisme poussé à l’extrême, influençant profondément la génération des années 1925.

À partir des années 1950, le sérialisme s’étend à tous les paramètres du son (nuances, rythmes, espaces, timbres, attaques, etc.), sous l’impulsion notamment d’Olivier Messiaen, marquant une rupture radicale avec les styles du passé. Webern est alors considéré comme le « Bach du XXe siècle » par cette nouvelle génération de compositeurs, symbolisant la recherche d’une musique totalement nouvelle après la Seconde Guerre mondiale.

Pierre Boulez

Boulez, initialement formé aux mathématiques pour intégrer l’École Polytechnique, a choisi de se tourner vers la musique en étudiant au Conservatoire de Paris et en travaillant avec Olivier Messiaen. À 21 ans, il devient directeur de la musique de scène au théâtre du Petit Marigny, développant un style de direction innovant qui lui permet de diriger aussi bien la musique contemporaine que les géants du XIXe siècle. Grâce à son talent et à son rayonnement international, il dirige de prestigieux orchestres, crée de nombreuses œuvres et participe à des festivals majeurs, notamment à Bayreuth. Boulez a fondé plusieurs institutions importantes en France, comme l’Ircam, l’Ensemble intercontemporain et la Cité de la musique, afin de promouvoir la musique moderne et la recherche artistique. En tant que compositeur, il a innové en utilisant la série, le hasard et les technologies électroniques, tout en s’inspirant des arts visuels pour enrichir sa pensée musicale.

À 23 ans, il compose, La sonate pour piano n°2 et à 30 ans, il compose son morceau emblématique, sur des poèmes de René Char, Le Marteau sans maître.

Vilma von Webenau

Vilma von Webenau (biographie en allemand), née à Constantinople, était une compositrice autrichienne qui a grandi à Vienne. Elle a été l’élève de renom d’Arnold Schönberg et a également étudié auprès de Fritz Cortolezis (biographie en allemand), tout en étant active en tant que professeur de musique. Membre du Club des femmes musiciennes viennoises (page en allemand), elle a donné des conférences sur la théorie musicale et était une figure éminente du milieu musical viennois. Elle est décédée en 1953 à Vienne, vivant dans la pauvreté, et son œuvre musicale est conservée à la Bibliothèque nationale autrichienne. Son héritage témoigne de sa contribution discrète mais significative à la musique autrichienne du XXe siècle.

On lui doit, notamment, Klavierquartett in e-Moll et Sommerlieder (für Streichquartett und eine Sprechstimme).

Olivier Messiaen

Messiaen, né à Avignon, découvre très jeune sa passion pour la musique, influencé par sa mère poétesse, ses premières rencontres avec la musique classique et l’émotion suscitée par l’opéra de Debussy. Il entre au Conservatoire de Paris à 11 ans, où il étudie avec des professeurs renommés et obtient de nombreux prix, notamment en orgue et composition. À 22 ans, il devient organiste à l’église de la Trinité et commence une carrière d’enseignant tout en composant des œuvres religieuses et inspirées par la nature, notamment Oiseaux exotiques (pour piano et orchestre). Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est prisonnier et compose le célèbre Quatuor pour la fin du temps en captivité, témoignant de sa foi profonde et de son amour pour la musique et la spiritualité. Il devient une figure majeure de la musique du XXe siècle, enseignant au Conservatoire et influençant de nombreux grands compositeurs, tout en poursuivant ses recherches dans le rythme, la religion et la nature jusqu’à sa mort en 1992.

Michèle Foison

Foison, née à Bois-Colombes, est une compositrice, cheffe d’orchestre et pédagogue française. Elle a étudié au Conservatoire de Paris, où elle a obtenu plusieurs premiers prix en harmonie, contrepoint, fugue, ondes Martenot et composition musicale auprès d’Olivier Messiaen. Michèle Foison a créé plusieurs œuvres, notamment pour ondes Martenot, orgue, percussion et orchestre, et a reçu des distinctions, entre autres, la bourse de la Casa de Velázquez (43e promotion 1972 – 1973). Elle a également mené une carrière en tant que directrice de conservatoires en France et a dirigé de nombreux concerts en France et à l’étranger. En tant que compositrice, elle a produit une quarantaine d’œuvres, dont La Dame de neige (1966 – 1967) et Gemme d’étoiles (1969 – 1971). Voici le catalogue de son œuvre.

Œuvre ouverte (1950)

L’œuvre ouverte met en lumière la diversité des formes d’expression artistique, allant de la sculpture d’Alexandre Calder aux expérimentations musicales de John Cage ou de Giacinto Scelsi, souvent caractérisées par l’indétermination, l’improvisation ou la participation active des interprètes. Ces œuvres, souvent conçues comme des processus plutôt que des objets fixes, offrent une liberté créative qui implique à la fois hasard, spontanéité et responsabilité des musiciens ou artistes. L’interprète, doit jongler entre contrainte et liberté, dans un contexte où la performance devient un acte, d’engagement collectif, et collectif. L’œuvre ouverte incarne une dynamique de création constante, où la contingence (possibilité que quelque chose arrive ou non ou soit différent de ce qu’il est), la collaboration et l’imprévu jouent un rôle central, reflétant l’esprit d’innovation et d’émancipation de l’art contemporain.

André Boucourechliev

Boucourechliev a commencé ses études musicales à Sofia en 1946, remportant un Grand Prix en 1948 qui lui a permis d’obtenir une bourse pour la France. Installé à Paris en 1949, il a étudié le piano, l’harmonie et le contrepoint, tout en se consacrant à la composition et à la réflexion sur le langage musical. Il a créé plusieurs œuvres pour instruments, bande magnétique et orchestres, notamment lors de ses participations au Domaine Musical et aux cours d’été de Darmstadt, se distinguant dans le mouvement d’avant-garde. En parallèle, il a enseigné au Conservatoire de Paris, à l’Université d’Aix-en-Provence et à l’École Normale Supérieure, tout en écrivant des ouvrages sur divers compositeurs et sur le langage musical. Reconnu internationalement, il a reçu le Grand Prix national de musique en 1984 et était chevalier de la Légion d’honneur, témoignant de sa contribution majeure à la musique contemporaine.

On lui doit notamment, entre autres, Archipel, composé entre 1967 et 1970 et Ombres, composé en 1970 et qui comporte des extraits des quatuors de Beethoven.

Bruno Maderna

Maderna, était une figure majeure de la musique après 1945, reconnu comme chef d’orchestre, enseignant, musicologue, éditeur et compositeur. Il était un musicien éclectique, alliant modernité et respect du passé, influencé par ses maîtres comme Gian Francesco Malipiero, tout en étant actif dans les avant-gardes européennes d’après-guerre. Il a fondé le Studio de phonologie de la Rai à Milan avec Luciano Berio et participé aux Cours d’été de Darmstadt, contribuant ainsi à l’innovation musicale de son temps. Son œuvre de compositeur, souvent expérimentale, mêle formalisme, aléatoire et fusion sonore. Sa disparition prématurée, à 53 ans, a laissé un héritage riche, notamment dans la musique pour hautbois, instrument auquel il consacra plusieurs concertos, illustrant sa profonde sensibilité et son amour pour cet instrument.

On lui doit, notamment, Serenata per un satellite, composé en 1969 et Aura, composé en 1972, tout deux peuvent être interprétés par divers instruments au choix de l’artiste ou de l’orchestre.

Si vous désirez en savoir plus sur cette forme artistique, l’écrivain Umberto Eco a écrit en 1965 : L’Œuvre ouverte qui a eu comme impact sur la musique, d’encourager l’improvisation et la participation active de l’interprète et de l’auditeur. |

Musique aléatoire (aussi appelée musique de hasard ou musique indéterminée)

La musique aléatoire est un style où des éléments comme la mélodie, le rythme ou l’harmonie sont laissés au hasard, utilisant des procédures telles que le lancer de dés ou le tirage à pile ou face. Elle trouve ses racines dès la fin du XVe siècle avec des œuvres comme la Missa cuiusvis toni de Johannes Ockeghem. Mozart, lui, proposait en 1787, un jeu de dés musical permettant de composer un menuet entièrement aléatoire en tirant seize fois des dés pour déterminer chaque mesure, mais c’est surtout au XXe siècle avec John Cage et d’autres compositeurs qu’elle se développe pleinement. Il existe différentes approches de la musique aléatoire, allant de la création de partitions fixes par des méthodes aléatoires, à des formes où l’interprète choisit l’ordre des éléments lors de l’exécution, ou encore à des notations indéterminées laissant une grande liberté d’interprétation. Ces techniques ont également été intégrées dans la musique de films pour renforcer l’atmosphère de chaos ou d’incertitude, comme dans certaines œuvres de John Williams ou Howard Shore. En adoptant ces méthodes, les compositeurs peuvent élargir leur créativité et introduire une part d’imprévu dans leurs œuvres, rendant chaque performance unique.

John Cage

Le musicien, écrivain, peintre et mycologue (spécialiste des champignons) John Cage, expérimente les extrêmes et s’engage dans des mouvements d’avant-garde, notamment Fluxus et l’esprit dada. Il invente le « piano préparé », modifiant l’instrument pour en faire un ensemble de percussions. Ses années 1940 sont décisives, notamment avec l’introduction du Zen dans sa philosophie et ses expérimentations avec le hasard, utilisant des méthodes comme le Yi-king ou le lancer de dés, pour composer des œuvres où l’imprévisibilité prime, comme « 4’33” » où l’interprète ne joue pas et où l’écoute des bruits ambiants devient la pièce elle-même.

Il développe une conception de la musique expérimentale basée sur l’indétermination (caractère de ce qui n’est pas déterminé), le chaos et la chance, considérant que l’art doit accepter l’imprévu. Sa collaboration avec Merce Cunningham, qui privilégie la danse abstraite et le hasard, illustre cette philosophie. En 1958, ses œuvres et ses idées suscitent de grands débats en Europe. Il publie en 1961 « Silence », recueil de textes regroupant les conférences et les articles qui sont à l’origine de sa pensée. Il explore, également, la musique comme théâtre.

On lui doit, aussi, Music of Changes, composé en 1951 qui utilise le Yi Jing, un livre oraculaire chinois, pour déterminer les paramètres musicaux tels que les hauteurs, les durées et les intensités, et Concert pour piano et orchestre, composé en 1958, où le chef d’orchestre et les musiciens prennent des décisions aléatoires concernant le tempo et la durée des parties.

Earle Brown

Brown, compositeur américain pionnier dans la musique expérimentale, utilise notamment la notation graphique et des formes ouvertes pour encourager l’interprétation spontanée. Il a remis en question la notation traditionnelle en laissant aux musiciens une grande liberté dans le choix des paramètres sonores, ce qui contrastait avec les pratiques sérialistes de son époque. Son œuvre emblématique, 25 Pages, ainsi que ses compositions pour orchestre en forme ouverte, illustrent sa quête d’un son spontané, chaleureux et réactif au moment présent. Brown a été influencé par diverses disciplines artistiques telles que l’improvisation jazz, la peinture gestuelle et la sculpture, et a collaboré avec de nombreux musiciens et institutions à l’échelle internationale. Sa carrière, marquée par des résidences et des commandes à travers le monde, a profondément enrichi la musique contemporaine en introduisant des concepts de variabilité et d’interactivité dans la composition et l’interprétation.

On lui doit, entre autres, 25 Pages, composé en 1953, où il est donné à l’interprète un grand nombre d’interprétation possible et Available Forms I et II, composé en 1962, pour 98 instruments et 2 chefs d’orchestre.

Minimalisme – Musique répétitive (1960)

L’art minimal américain des années 1960, initialement dans les beaux-arts, s’étend rapidement à la musique grâce à des compositeurs comme Steve Reich, Philip Glass et La Monte Young, qui privilégient la simplicité, la répétition et l’abstraction. Contrairement à d’autres modernistes, ils cherchent à réduire la matière sonore pour rendre perceptibles les processus musicaux, sans pour autant simplifier leur écriture ou leur écoute. Leur inspiration provient également des musiques extra-occidentales, notamment indiennes et africaines, contribuant à des techniques innovantes comme le phasing de Reich ou l’improvisation guidée dans In C de Riley. Plusieurs œuvres emblématiques de cette période mettent en avant l’interprétation et la flexibilité, créant une expérience hypnotique et méditative pour l’auditeur. Aujourd’hui, le minimalisme influence largement la musique populaire et la culture audiovisuelle, brouillant la frontière entre musique savante et musique de masse, et attirant un public plus large vers la musique « classique ».

Terry Riley

Riley découvre la musique dès son enfance à travers le jazz, la musique traditionnelle américaine et la musique classique. Dans les années 1950, il étudie la composition et le piano aux États-Unis, rencontrant des artistes comme La Monte Young avec qu’il collabore. Il expérimente la musique minimale, notamment avec la pièce In C en 1964, et s’intéresse également à la musique indienne hindoustani, qu’il approfondit en Inde à partir de 1970. Riley enseigne la musique et la composition tout au long de sa carrière, créant des œuvres variées, du quatuor à l’opéra multimédia, et collaborant avec de nombreux artistes. Installé en Californie, il continue à improviser, composer et se produire, tout en explorant des influences multiculturelles et méditatives.

On lui doit aussi, Poppy Nogood and the Phantom Band, composé en 1967 et Persian Surgery Dervishes, c’est l’enregistrement de deux concerts en solo d’orgue électrique, le premier à Los Angeles en 1971, le second à Paris en 1972, d’une même œuvre jouée complètement différemment.

David Russell Borden

Borden, a été l’un des premiers à fusionner la musique répétitive avec les synthétiseurs, notamment ceux de Moog. Sa rencontre avec Robert Moog en 1967 l’a conduit à composer pour synthétiseurs et à jouer un rôle de testeur pour ses instruments innovants. En 1969, il crée le groupe Mother Mallard, qui donne notamment le premier concert avec un prototype de Minimoog en 1970, interprétant des œuvres de grands compositeurs minimalistes. Influencé par Terry Riley, Steve Reich ou encore le jazz, Borden privilégie l’utilisation de synthétiseurs, ce qui lui confère une sonorité distincte de celle de ses contemporains. Son œuvre majeure, The Continuing Story of Counterpoint, composé entre 1976 et 1987, mêle synthétiseurs, instruments acoustiques et voix dans une composition cyclique en douze parties, illustrant son approche contrapuntique unique.

On lui doit, également, Enfield in Summer, composé en 1978.

Post-minimalisme (1960)

Le postminimalisme, dans la musique en général, désigne des œuvres influencées par la musique minimaliste et considérées comme de l’art. Selon Kyle Gann, il se caractérise par un rythme régulier, une musique basée sur des notes diatoniques (sans utiliser la tonalité traditionnelle), des dynamiques constantes sans moment de tension forte, et une structure qui n’est pas toujours évidente. Ce style utilise des techniques minimalistes, souvent discrètes, et mélange aussi des influences comme la musique du monde ou la musique populaire.

William Duckworth

Duckworth, né en Caroline du Nord, compositeur, écrivain, éducateur et pionnier d’Internet américain. Il a composé près d’une centaine d’œuvres, dont la célèbre série de 24 préludes pour piano, The Time Curve Preludes, composé entre 1977 et 1978, considérée comme la première œuvre post-minimaliste. Southern Harmony, consiste en 20 pièces pour un chœur à huit voix. Le compositeur a étudié la musique à l’East Carolina University et à l’Université de l’Illinois, où il a travaillé sur la notation de John Cage. Il a aussi collaboré avec sa femme Nora Farrell (en anglais) sur des projets liés à Internet, avant de mourir en 2012 d’un cancer du pancréas, à 69 ans. En plus de ses compositions, il a enseigné à l’Université Bucknell jusqu’à la fin de sa vie.

Élodie Lauten

Lauten (biographie en anglais), née Geneviève Schecroun, compositrice franco-américaine née à Paris, est connue pour son style post-minimaliste et microtonal. Formée au piano dès l’âge de 7 ans, elle a également participé à la scène punk parisienne avant de s’établir à New York, où elle a obtenu un master en composition. Sa musique mêle des éléments minimalistes et néoclassiques, notamment dans ses opéras et œuvres orchestrales, en intégrant souvent des influences diverses comme le baroque ou la musique indienne. Reconnue comme une pionnière de la musique contemporaine, avec plusieurs œuvres importantes, dont les opéras The Death of Don Juan, composé en 1985 et Waking in New York, composé en 1999. Élodie Lauten est décédée en 2014 à Manhattan à l’âge de 63 ans des suites d’un cancer.

Kamran Ince

Ince, compositeur turco-américain, a grandi aux États-Unis et en Turquie, où il a commencé ses études musicales dès l’âge de 10 ans. Il a étudié la composition en Turquie puis aux États-Unis, notamment à l’Oberlin College et à l’École Eastman, sous la tutelle de plusieurs professeurs renommés. Récompensé par le Prix de Rome, la bourse Guggenheim et le prix Lili Boulanger, il enseigne aujourd’hui à l’Université de Memphis et dirige un centre de recherche en musique en Turquie. Sa musique, décrite comme post-minimaliste, mêle influences orientales et occidentales, utilisant la répétition, la dissonance et le langage tonal, souvent pour des œuvres de grande envergure. Parmi ses compositions célèbres figurent des œuvres orchestrales et de musique de chambre, comme sa Symphonie n° 2 la Chute de Constantinople, composé en 1994, qui illustrent ses thèmes historiques et ses expérimentations sonores et son opéra Le Jugement de Midas, composé en 2010.

Christine Southworth

Southworth (biographie en anglais) est une compositrice spécialisée dans la musique post-minimaliste mêlant ensemble occidentaux, électronique et musiques du monde, notamment le gamelan balinais et la cornemuse. Elle joue du gamelan balinais et du gender wayang avec Gamelan Galak Tika, qu’elle a aussi dirigé de 2004 à 2013, et collabore avec divers ensembles internationaux. Elle a publié quatre albums, dont Zap!, composé en 2008 et Gamelan Galak Tika : Bronze Age Space Age, composé en 2009. Ses œuvres ont été interprétées partout en Europe, aux États-Unis et en Indonésie par des groupes comme le Kronos Quartet ou Bang on a Can All-Stars. Sa carrière a débuté en 1999 lors d’un voyage à Bali, où elle a étudié le gender wayang, et elle a ensuite intégré des technologies innovantes dans ses compositions, notamment avec des instruments robotiques (un exemple trouvé sur Internet, le clip de Nigel Stanford). Ses œuvres, souvent récompensées par des prix et des commandes, combinent tradition, technologie et influences contemporaines, ce qui lui a permis de se faire connaître dans le monde de la musique innovante et expérimentale.

Théâtre musical (1960)

Le théâtre musical est un genre qui englobe des œuvres variées où la musique, qu’elle soit chantée ou instrumentale, joue un rôle central dans la dramaturgie. Il se distingue de l’opéra en ce que la musique, et non un livret, organise le récit, tout en étant parfois combiné avec des éléments scéniques, costumes et lumières pour un art total. Mauricio Kagel a été un pionnier dans le développement du théâtre musical instrumental et scénique, créant des œuvres innovantes où les instrumentistes participent activement à la représentation visuelle.

Mauricio Kagel

Kagel, né à Buenos Aires, compositeur, chef d’orchestre et metteur en scène argentin. Il s’est spécialisé dans le théâtre instrumental en innovant avec des matériaux sonores électroacoustiques et divers, tout en explorant également le langage musical contemporain dans différents médias. Après avoir étudié la musique, la littérature et la philosophie, il s’est installé à Cologne en 1957, où il a créé le Kölner Ensemble für Neue Musik et dirigé des cours de musique nouvelle. Son œuvre, étendue et variée, englobe des compositions pour orchestre, musique de chambre, pièces scéniques, films et œuvres radiophoniques, marqués par une remise en question des conventions musicales. Comme dans Match, composé en 1964 ou Zwei Mann Orchester, composé en 1973. En 2011, un prix portant son nom a été créé pour récompenser des compositeurs, témoignant de son influence durable dans le domaine musical.

Carola Bauckholt

Bauckholt est une metteuse en scène au Theater am Marienplatz de Krefeld et étudie la composition à Cologne avec Mauricio Kagel de 1976 à 1984. Elle fonde en 1985 les éditions Thürmchen et l’ensemble Thürmchen en 1991, dédiées à la musique expérimentale. Elle a été en résidence à la Schloss Solitude et à la Villa Massimo, et a représenté l’Allemagne lors de plusieurs Journées Mondiales de la Musique. Membre de l’Académie des arts de Berlin depuis 2013, elle enseigne la composition dans plusieurs universités et a reçu plusieurs prix, notamment pour la musique expérimentale. Son travail explore les phénomènes de perception en mêlant arts visuels, théâtre musical et musique, utilisant des sons non-conventionnels et des objets du quotidien.

On lui doit, en autres, Utflukt, composé entre 2021 et Sonne, Mond und Streicher, composé en 2017.

Manos Tsangaris

Tsangaris a étudié la composition, le théâtre musical et la percussion à Cologne, développant à partir des années 1970 un travail centré sur la performance dans divers formats artistiques. Son œuvre, très variée, a été présentée dans de nombreux festivals internationaux et théâtres prestigieux, recevant plusieurs commandes de la radio allemande. Il a été invité en résidence à Moscou, conseiller artistique à Cologne, puis membre et dirigeant au sein de l’Académie des Arts de Berlin, tout en créant l’Institut international pour l’investigation artistique. En tant qu’enseignant, il a occupé plusieurs postes dans des institutions en Europe, notamment à Dresde, Oslo et Berlin, où il dirige depuis 2012 le département de musique de l’Académie des Arts. Son œuvre multiple, principalement axée sur le théâtre musical, inclut également des poèmes, des installations et des expositions, lui valant plusieurs bourses et prix, dont le Prix d’Encouragement de l’Académie des Arts de Berlin en 1997.

On lui doit, en autres, Love & Diversity, composé en 2012, théâtre musical pour petit ensemble et Rainy Days, composé en 2014.

María de Alvear

María de Alvear, née à Madrid, est une compositrice hispano-allemande reconnue par le Prix national de musique en 2014. Elle a commencé ses études musicales en Espagne avant de s’installer en Allemagne, où elle a poursuivi sa formation à Cologne, se spécialisant dans le clavecin, le chant, le piano et la composition. Ses œuvres, influencées par diverses cultures et artistes, explorent des domaines tels que la scène, l’installation sonore, l’art radiophonique et la vidéocréation, souvent en collaboration avec sa sœur, Ana de Alvear (biographie en espagnol). Elle a donné de nombreux concerts en Europe, aux États-Unis et au Canada, et ses compositions sont éditées chez World-Edition et Hat Hut Records. María de Alvear a également reçu plusieurs distinctions, dont le Prix Bernd Alois Zimmermann en 1992 et a été élue à l’Académie des sciences et des arts de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 2017.

On lui doit, en autres, Thinking, composé en 2000, pour piano, violon et grande installation vidéo.

Spectralisme (1970)

La musique spectrale, apparue à la fin du XXe siècle et développée notamment par des compositeurs français comme Tristan Murail et Gérard Grisey, repose sur l’analyse et la décomposition spectrale du son pour créer des œuvres centrées sur le timbre. Elle trouve ses précurseurs dans des expériences japonaises et la musique roumaine, influencée par les propriétés acoustiques des sons et la musique populaire, tout en s’appuyant sur des techniques modernes d’analyse-synthèse assistée par ordinateur. Ce mouvement cherche à synthétiser l’évolution temporelle de sons bruités ou riches en harmoniques, en utilisant des techniques microtonales (ou micro – intervalle) et des processus continus pour transformer le matériau sonore. La musique spectrale s’oppose à la musique sérielle et structurale en privilégiant une perception du son comme un continuum, en s’appuyant sur l’observation spectrographique facilitée par l’informatique. Elle représente une réaction à l’approche abstraite et combinatoire de la musique des années 1960, en mettant l’accent sur la perception, la surprise, et la continuité des phénomènes sonores.

Gérard Grisey

Grisey, né à Belfort et décédé, à 52 ans, au Kremlin-Bicêtre, était un compositeur français renommé. Il a débuté sa formation musicale en étudiant l’accordéon avant d’étudier au conservatoire de Trossingen, puis à Paris, où il a suivi les cours d’Olivier Messiaen et d’autres grands musiciens. Gérard Grisey a également exploré l’électroacoustique, assisté à des séminaires importants et a rencontré des figures majeures comme Ligeti et Stockhausen. Il a enseigné la composition à l’université de Californie à Berkeley et au conservatoire de Paris, formant plusieurs générations de musiciens. Ses œuvres, commandées par des institutions internationales, sont largement diffusées dans les festivals et médias à travers l’Europe et les États-Unis.

On lui doit, notamment, Partiels, composé en 1975 et Le temps et l’écume, composé entre 1988 et 1989.

Hugues Dufourt

Dufourt, né à Lyon, est un compositeur, musicologue et philosophe français. Il a étudié le piano à Genève, puis la composition, et a également enseigné la philosophie à l’université tout en participant à divers groupes et collectifs musicaux. Il a créé plusieurs œuvres importantes, telles que Erewhon, composé entre 1972 et 1976, Saturne, composé entre 1978 et 1979 et Surgir, composé en 1984, qui ont été jouées par des orchestres prestigieux, suscitant parfois la controverse. Dufourt a également dirigé des institutions de recherche et fondé des séminaires liés à la musique et à la musicologie du XXe siècle. Auteur d’articles majeurs, son travail a contribué à l’étude de la philosophie, de la musique moderne et des relations entre musique et pouvoir.

Kaija Saariaho

Saariaho, née en Finlande, a étudié les arts visuels puis la composition musicale dans son pays natale, en Allemagne et à l’Ircam, et vit depuis à Paris. Son œuvre, inscrite dans le spectralisme, explore le principe d’axe timbral (description et analyse de la relation entre le timbre et la consonance/dissonance), en associant textures bruitées et sonorités lisses, notamment avec le violoncelle et la flûte. Elle a reçu de nombreux prix prestigieux, tels que le Grawemeyer Award et la Léonie Sonning Prize, en reconnaissance de ses compositions innovantes. Son parcours inclut la création d’opéras comme L’amour de loin, composé entre 1999 et 2000, et Only the Sound Remains, intégrant souvent des éléments du spectralisme et du lyrisme. Elle collabore étroitement avec divers artistes et musiciens, ce qui enrichit sa musique à la fois dans ses formes et dans ses inspirations.

Nouvelle complexité (1980)

La Nouvelle Complexité (en anglais) est une école de composition du 20e siècle qui privilégie des processus évolutifs, multi-couches et interactifs dans la musique, souvent abstraite et dissonante. Elle se distingue par l’utilisation de techniques complexes, notamment la micro-tonalité, des textures instables, et des rythmes superposés, tout en étant souvent liée à des conceptions poétiques implicites. Son nom et ses origines restent incertains, mais elle a été popularisée notamment par le musicologue Richard Toop (en anglais), qui a décrit quatre compositeurs représentatifs (Richard Barrett, Chris Dench (en anglais), James Dillon, et Michael Finnissy). La diffusion internationale de ce mouvement s’est accrue dans les années 1990, avec des festivals comme Bludenzer Tage, et une diversité géographique et stylistique importante, soutenue par des interprètes et ensembles spécialisés. Plusieurs musiciens et formations à travers le monde ont joué un rôle clé dans la promotion et l’interprétation des œuvres de la Nouvelle Complexité.

René Wohlhauser

Wohlhauser (biographie en anglais), né en Suisse, a grandi à Brienz et a été musicien de rock, jazz, lied et improvisateur, ce qui influence sa composition de musique contemporaine. Il a étudié à la Haute École de Musique de Bâle avec plusieurs grands maîtres, approfondissant aussi la composition, le piano et le chant, et a présenté de nombreuses performances internationales. Son œuvre a été récompensée par plusieurs prix internationaux depuis 1978, et il a notamment créé l’opéra Gantenbein en 2004 au Théâtre de Lucerne ou in statu mutandi, composé entre 1991 et 1993. Il a également effectué des tournées en Europe en tant que pianiste, chanteur et chef d’orchestre, et a lancé en 2013 une série de CDs intitulée Wohlhauser Edition. En plus de sa pratique artistique, il enseigne la composition, la théorie musicale et l’improvisation dans plusieurs institutions suisses et participe activement à la vie culturelle et aux publications spécialisées.

Brian Ferneyhough

Ferneyhough, né à Coventry, a commencé sa carrière musicale dans les fanfares et brass bands, jouant notamment de la trompette. Après avoir étudié à la Birmingham School of Music et à la Royal Academy of Music, il a travaillé à Amsterdam et Bâle avec des compositeurs comme Ton de Leeuw et Klaus Huber. Ses œuvres ont été récompensées à plusieurs concours, notamment le concours Gaudeamus, et sa réputation s’est affirmée après la présentation de ses pièces lors du Festival de Royan en 1974. Brian Ferneyhough a exercé une activité pédagogique internationale, en enseignant dans plusieurs institutions telles que la Hochschule de Freiburg, le Royal Conservatoire de La Haye, l’University of California, Stanford, et en donnant des séminaires dans de nombreux pays. Reconnu pour sa contribution à la musique contemporaine, il a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Siemens en 2007 et un doctorat honoris causa du Goldsmiths College en 2012.

On lui doit, en autres, Plötzlichkeit, composé en 2006 et Two Marian Motets, composé entre 1966 et 2002.

En parallèle

En parallèle, de la musique purement instrumentale, se développe, grâce aux technologies qui émergent, le musique, dite, expérimentale qui regroupe : la musique concrète (utilisation de sons concrets, préexistants, de la nature ou d’instruments, transformés électroniquement), la musique électronique (création de sons via des moyens électroniques) et l’alliance des deux, la musique électroacoustique (cohabitation de sons réels et de sons créés électroniquement). Le focus est mis sur le son et sa nature, sa matière, plus que sur la mélodie et la pulsation. Mais c’est toujours de la musique savante (traditions musicales issues de l’écriture et de la théorie musicale).

Musique concrète (1948)

Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle musique concrète se développe, distincte du sérialisme de Boulez, grâce à Pierre Schaeffer. Celle-ci repose sur l’utilisation de matériaux sonores bruts enregistrés et déformés, mettant l’accent sur la substance sonore plutôt que sur leur signification. Schaeffer, en expérimentant avec des magnétophones, compose des œuvres telles que Cinq études de bruits et Symphonie pour un homme seul, en collaborant avec Pierre Henry. Leur travail, considéré comme à l’origine du sampling (échantillon) et du scratch, influence également la musique électronique et le hip-hop. La musique concrète marque ainsi une révolution en élargissant la définition de la composition musicale à l’utilisation de sons enregistrés comme matériaux artistiques.

Pierre Henry

Henry, né à Paris, a commencé à étudier la musique dès l’enfance en créant des instruments originaux et en développant une typologie de sons. Il a suivi des cours au Conservatoire avec Olivier Messiaen et Nadia Boulanger, acquérant rigueur, écoute et toucher, avant de devenir compositeur, percussionniste et pianiste. Sa collaboration avec Pierre Schaeffer a abouti à la naissance de la musique concrète, une nouvelle grammaire du son basée sur la manipulation électrique et le montage de sons enregistrés. Grâce à sa relation avec Maurice Béjart, il a intégré le théâtre et la danse dans ses œuvres, créant des spectacles emblématiques. Dans les années 1990 et au-delà, il a été redécouvert par un public plus jeune, notamment à travers des remix et des hommages, et ses œuvres continuent d’être interprétées et célébrées dans des lieux comme la Cité de la musique – Philharmonie de Paris.

On lui doit, en autres, Concerto des ambiguïtés, composé en 1950 et le ballet Orphée, composé entre 1951 et 1953.

Plus tard en électroacoustique, il compose Messe pour le temps présent, en 1967 et Apocalypse de Jean, entre 1968 et 1970.

Delia Ann Derbyshire

Derbyshire (biographie en anglais), née à Coventry, est célèbre pour son arrangement du thème de Doctor Who, en 1963, mais son œuvre dépasse largement cette réalisation. Elle a travaillé au BBC Radiophonic Workshop, où elle a créé des compositions innovantes en utilisant des objets du quotidien et des techniques électroniques, influençant profondément la musique électronique britannique. Ses projets, comme les Inventions pour radio, mettaient en avant la voix des gens ordinaires et mêlaient musique électronique et témoignages, suscitant à la fois admiration et controverses. Malgré une reconnaissance croissante, elle a quitté la BBC en 1973, se retirant progressivement de la scène publique, mais continuant à composer en privé jusqu’à sa mort en 2001. Son héritage continue d’inspirer, avec des concerts, des commémorations et son influence sur de nombreux artistes, symbolisant une démarche artistique audacieuse et indépendante.

Voici son topic.

Musique électronique (1950)

La musique électronique est un ensemble de genres créés principalement à partir d’instruments électroniques comme les synthétiseurs et les claviers, avec une importance centrale du son dans la composition. Elle trouve ses origines dans les années 1950 avec le développement des instruments électroniques et des techniques d’enregistrement en studio, notamment la musique concrète de Pierre Schaeffer. Au fil du temps, la musique électronique s’est démocratisée, passant d’un domaine expérimental à un usage courant dans la musique populaire, notamment dans la pop, le rock et la musique dance. Les avancées technologiques, telles que la création des premiers synthétiseurs, la numérisation du son et l’émergence de logiciels en temps réel, ont permis aux compositeurs d’explorer de nouvelles formes d’expression sonore. Depuis les années 1980, la musique électronique a connu une croissance exponentielle, influençant divers genres comme La techno, la house, le dub et la musique industrielle, tout en intégrant ces éléments dans la culture populaire.

Oskar Sala

Sala (biographie en anglais), était un compositeur allemand et un pionnier de la musique électronique, notamment grâce à son instrument de prédilection, le Trautonium, l’un des premiers synthétiseurs. Il a étudié le piano, l’orgue, puis la physique, tout en expérimentant avec le Trautonium dès les années 1930, et a participé à des performances publiques avec cet instrument. En 1952, il a développé le Mixtur-Trautonium, permettant d’explorer de nouvelles sonorités grâce aux subharmoniques (fréquences plus basses qu’une fréquence fondamentale ou principale), et a composé des œuvres pour cet instrument ainsi que pour des orchestres. Parallèlement, il a travaillé dans le cinéma, créant des bandes sonores électroniques pour plusieurs films, dont Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock. Reconnu pour ses innovations, il a reçu de nombreux prix et a été sénateur honoraire de Berlin.

On lui doit notamment My Fascinating Instrument, qui contient des compositions écrites entre 1955 et 1989 et Sound Effects from Hitchcock’s ‘The Birds’ and More réalisé en 1963.

Daphné Oram

Oram, étudie le piano, l’orgue et la composition à l’école de filles de Sherborne, elle est une figure essentielle de la musique électronique expérimentale britannique. Elle a cofondé le BBC Radiophonic Workshop et été une pionnière de la synthèse sonore. À la BBC, elle acquiert des connaissances d’ingénierie sonore et d’acoustique et y développe ses compétences musicales. Daphné Oram a inventé le système de synthèse Oramics, utilisant des formes dessinées sur du film 35 mm pour générer des sons. Ses œuvres et ses contributions ont laissé un impact durable sur le développement de la musique électronique.

On lui doit, entre autres, Still Point, composé entre 1948 et 1949 et Amphitryon 38, composé en 1958.

Karlheinz Stockhausen

Stockhausen, compositeur allemand, est pionnier dans l’exploration de nombreux champs de la recherche musicale dès les années 1950, en adoptant une approche audacieuse et innovante. Orphelin de guerre, il a connu une enfance difficile, mais a commencé la musique grâce aux cours de piano de son père et s’est rapidement tourné vers la composition après ses études à Cologne, à Darmstadt, et à Paris. Il a été l’un des premiers à expérimenter la musique concrète, l’électronique, et la spatialisation sonore, créant des œuvres emblématiques comme, par exemple, Gesang der Jünglinge, qui ont marqué l’avant-garde musicale. Dans les années 1960 et 1970, il a développé des concepts innovants tels que le Momentform, et composé des œuvres monumentales mêlant électronique, instrumentale et vocale, notamment Stimmung, tout en étant influencé par ses voyages et sa spiritualité. À partir de la fin des années 1970, il s’est consacré à des cycles de musique cosmique, culminants avec l’opéra Licht, un projet colossal de 30 heures, témoignant de sa quête d’universalité et de transcendance à travers la musique.

Pauline Oliveros

Oliveros, née à Houston, a développé une sensibilité particulière aux sons de son environnement dès son jeune âge. Après avoir appris l’accordéon et d’autres instruments, elle quitte le Texas pour San Francisco afin de poursuivre ses études en composition, où elle rencontre des figures clé comme Terry Riley. En 1958, elle réalise l’importance de l’écoute profonde en utilisant un magnétophone, ce qui influence sa démarche artistique, notamment à travers ses œuvres électroacoustiques et ses recherches en acoustique. Elle fonde la Deep Listening Institute en 2005, pour promouvoir une écoute attentive et la pratique méditative en musique, tout en développant la notion de l’écoute profonde. Pauline Oliveros, reconnue pour ses innovations en musique expérimentale, reçoit plusieurs prix prestigieux avant de décéder en 2016 à l’âge de 84 ans.

On lui doit notamment Four Electronic Pieces 1959-1966, entre 1959 et 1966 et Alien Bog / Beautiful Soop, en 1967.

Musique électroacoustique (1950)

La musique électroacoustique désigne des œuvres mêlant sons enregistrés, transformés et reproduits à l’aide de technologies électroniques, sans se limiter aux instruments traditionnels. Elle trouve ses origines dans la musique concrète de Pierre Schaeffer en France (1948) et la musique électronique de Cologne (années 1950), utilisant souvent des sons inaccessibles aux instruments classiques. La définition de cette musique reste débattue, mais elle se concentre principalement sur les techniques de studio plutôt que sur un style précis, explorant notamment les caractéristiques spatiales et la texture du son. Plusieurs courants ont émergé au fil du temps, comme la musique acousmatique, le paysage sonore ou la musique assistée par ordinateur, avec des centres de recherche et festivals dédiés à travers le monde. Enfin, la musique électroacoustique, a influencé des genres modernes tels que l’electronica, créant des ponts entre la recherche sonore expérimentale et la musique populaire contemporaine.

Bernard Parmegiani

Parmegiani, issu d’une famille de musiciens, n’a pas suivi une formation classique, mais s’est d’abord exercé au mime avec Jacques Lecoq et Maximilien Decroux. Par la suite, il devient preneur de son, ce qui l’amène à travailler sur de nombreux projets audiovisuels et à rejoindre le Groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer en 1959. Sa carrière se divise en deux périodes : une première très prolifique entre 1960 et 1970, mêlant musiques concrètes et applications diverses, puis une phase où il crée des œuvres plus abouties, souvent liées à la philosophie et à la réflexion sur le temps présent. Son travail, influencé par Stockhausen et Schaeffer, privilégie l’art électronique et la musique concrète, tout en étant peu axé sur les instruments acoustiques. Reconnu par de nombreux prix, il est considéré comme un pionnier de la musique électronique et sonore, inspirant toute une génération d’artistes contemporains.

On lui doit, entre autres, l’œil écoute, composé en 1970 et De Natura Sonorum, composé en 1975.

François Bayle

Bayle, né à Tamatave (Madagascar), est un compositeur français connu comme l’inventeur de la musique acousmatique. Il a rejoint le Groupe de recherches musicales (GRM) en 1958, en a dirigé la section de 1966 à 1997, et a joué un rôle clé dans le développement de cette discipline. Sa contribution majeure est la création de l’Acousmonium, un orchestre de haut-parleurs permettant une spatialisation précise des sons et favorisant l’expression artistique. En 1991, il fonde le studio Magison pour publier ses œuvres, et il a également présidé la Commission Musique symphonique de la SACEM de 2001 à 2007. Plusieurs documentaires lui ont été consacrés, témoignant de son influence dans le domaine de la musique expérimentale.

On lui doit, entre autres, L’Expérience Acoustique, composé entre 1969 et 1972 et Erosphère, composé entre 1979 et 1980.

Françoise Barrière

Barrière, née à Paris, était une compositrice de musique électroacoustique et pianiste française. Elle a étudié le piano classique, la musique et l’ethnomusicologie, tout en s’engageant dans les débats et mouvements de 1968, découvrant la musique concrète et les musiques non-occidentales. En 1970, elle a fondé le Groupe de musique expérimentale de Bourges (GMEB), devenant une figure clé de la création, de la diffusion et de l’enseignement dans le domaine de la musique électroacoustique. Elle a également été cofondatrice et directrice artistique du festival Synthèse de Bourges, contribuant à faire connaître de nombreux artistes et innovations dans ce secteur. Son œuvre, souvent inspirée de thématiques extra-musicales, s’est distinguée par ses expérimentations sonores et son engagement dans la diffusion et l’enseignement de la musique électroacoustique à l’échelle internationale.

Aucun morceau de son œuvre n’est publié en ligne, voici la liste sur le site de la Bibliothèque nationale de France : ici

Annette Vande Gorne

Vande Gorne a découvert l’acousmatique lors d’un stage en France, influencée par François Bayle et Pierre Henry. Elle a étudié la musicologie à l’ULB (Université Libre de Bruxelles) et la composition électroacoustique au Conservatoire de Paris, devenant une figure majeure dans ce domaine. Elle a fondé plusieurs structures, dont Musiques & Recherches, le studio Métamorphoses d’Orphée, et un festival acousmatique, tout en éditant des revues et des concours liés à la musique électroacoustique. En tant que professeure, elle a créé une section autonome de musique électroacoustique au Conservatoire de Mons, contribuant à sa reconnaissance européenne. Ses œuvres principalement acousmatiques, comme Tao (eau, feu, bois, métal, terre) ou Ce qu’a vu le vent d’Est, sont reconnues dans de nombreux festivals et médias, avec quelques incursions dans d’autres formes artistiques.

On lui doit, également, Vox Alia, composé en 2025.

Et en plus…

Je rajoute le travail sur la spatialisation de :

Iannis Xenakis

Xenakis, né en Roumanie de parents grecs, a été profondément marqué par sa jeunesse durant la Seconde Guerre mondiale, participant à la résistance grecque et étant blessé en 1945. Après avoir quitté la Grèce en 1947, il s’installe à Paris, où il travaille avec Le Corbusier tout en étudiant la musique avec Olivier Messiaen, développant une approche innovante mêlant architecture et composition musicale. En tant que compositeur, il explore des concepts avancés de rythme, d’espace sonore et d’intégration des mathématiques, utilisant notamment l’électronique et les ordinateurs pour créer des œuvres spectaculaires et spatialisées. Sa recherche artistique s’appuie sur une approche scientifique, utilisant probabilités, stochasticité (aléatoire) et technique informatique pour élaborer ses compositions, tout en conservant une intervention humaine essentielle dans le processus créatif. Xenakis a innové en intégrant l’espace dans ses œuvres, créant des installations immersives et des pièces où la spatialisation sonore joue un rôle central, le tout traduisant sa vision d’un art où musique, architecture et science se rencontrent.

On lui doit, entre autres, Terretektorh, composé en 1966 et Psappha, composé en 1975.

et un des compositeurs qui a traversé nombre de style :

György Ligeti

Ligeti, né en Transylvanie, a étudié la composition à Cluj puis à Budapest, où il a enseigné l’harmonie et le contrepoint. En 1956, il fuit la Hongrie après la révolution et s’installe en Autriche, notamment à Vienne, tout en collaborant avec des grands noms de la musique contemporaine. Sa musique des années hongroises montre l’influence de Bela Bartók et Zoltán Kodály, avec un style caractérisé par une polyphonie dense et un développement formel statique. Dans les années 70, il adopte une écriture plus mélodique et transparente, tout en expérimentant la polyrythmie complexe à partir des années 80, influencée par la polyphonie ancienne et les musiques ethniques. Il continue à composer jusqu’au début des années 2000, notamment pour le théâtre et la musique de chambre, laissant une œuvre marquante dans la musique contemporaine.

On lui doit, entre autres, artikulation, composé en 1958 et Kammerkonzert composé entre 1969 et 1970.

La musique de film

La musique de film, n’est pas classée dans la catégorie de musique classique, en ce sens qu’elle est créée spécifiquement pour le cinéma et remplit plusieurs fonctions, telles que modifier la perception du temps et de l’espace, assurer la continuité entre les plans, ponctuer la narration et apporter une dimension symbolique ou psychologique. Elle peut être créée de différentes manières, notamment par une bande originale, des artistes populaires, des compilations ou des enregistrements en direct lors du tournage. Historiquement, la musique de film s’inspire des techniques issues du théâtre, de l’opéra et de la musique classique, et elle a évolué avec les avancées technologiques, intégrant des styles variés et des compositeurs célèbres comme Ennio Moricone, John Williams ou Hans Zimmer. De nombreux films puisent aussi dans le répertoire classique pour citer ou réinterpréter des œuvres, créant ainsi des liens entre musique savante et cinéma. Enfin, les collaborations entre réalisateurs et compositeurs mythiques, ainsi que la pratique du ciné-concert, renforcent l’expérience immersive et le plaisir partagé entre musiciens et spectateurs.

Camille Saint-Saëns

Saint-Saëns, né à Paris, était un enfant prodige qui donna son premier concert à l’âge de onze ans, jouant de mémoire et impressionnant le public. Il étudia au Conservatoire de Paris tout en s’intéressant également aux lettres, aux mathématiques et à d’autres sciences, mais c’est la musique qui occupa la majeure partie de sa vie. Au fil des années 1860, il devint célèbre pour ses symphonies, concertos et poèmes symphoniques, en étant influencé par des grands maîtres du romantisme musical comme Hector Berlioz, Richard Wagner ou Franz Liszt. Après la guerre de 1870, il se recentra sur la défense de la musique française, promouvant les compositeurs nationaux et le répertoire classique face aux innovations modernes. Saint-Saëns écrit des musiques de scène, destinées à accompagner une pièce de théâtre, comme Déjanire (1898) ou Parysatis (1902). Il est le premier grand compositeur qui écrit une musique de film, pour L’Assassinat du duc de Guise en 1908. Jusqu’à sa mort en 1921, il resta un musicien actif, compositeur et pédagogue, connu internationalement, tout en voyageant souvent dans des pays chauds pour des raisons de santé.

Leonard Bernstein

Bernstein, un des plus grands musiciens américains du XXe siècle, est surtout connu pour sa comédie musicale West Side Story, composée en 1961 et aussi la musique du film On the Waterfront, composé en 1954. Il était également un talentueux pianiste, chef d’orchestre, pédagogue et écrivain, reconnu pour son charisme et son enthousiasme. Né dans une famille juive russe immigrée, il a été influencé par ses rencontres avec des grands musiciens comme Aaron Copland et Gustav Mahler. Sa carrière a décollé en 1943 lorsqu’il a remplacé Bruno Walter à la Philharmonique de New York, le propulsant parmi les chefs d’orchestre les plus célèbres. En-dehors de la direction, Bernstein a composé de nombreuses œuvres variées et s’est consacré à l’éducation musicale, transmettant sa passion jusqu’à ses derniers jours avant sa mort en 1990.

Joanna Bruzdowicz

Bruzdowicz (biographie en anglais), née en Pologne dans une famille d’artistes, commence à composer dès l’âge de 6 ans. Elle étudie la musique à Varsovie avec Kazimierz Sikorski, puis à Paris auprès de Nadia Boulanger, Olivier Messiaen et Pierre Schaeffer, après avoir obtenue une bourse prestigieuse en 1968, et acquiert la nationalité française. Marquée par la guerre et ses répercussions familiales, sa musique exprime souvent la souffrance, la violence et l’espoir, comme dans son oratorio « Lella ». Elle fonde de nombreuses associations, dont le mouvement des Jeunesses musicales, et compose pour l’opéra, les ballets, la musique pour orchestre, la musique de chambre, la musique électronique, pour le théâtre et le cinéma, notamment pour Agnès Varda. Mère de deux cinéastes et épouse de Horst-Jurgen Tittel, elle est décédée en 2021 dans les Pyrénées-Orientales.

Aucun morceau de son œuvre pour le cinéma n’est publié en ligne, voici la liste sur le site de lINDb : ici

Rachel Portman

Portman (biographie en anglais), née en West Sussex, a commencé à composer à 14 ans et a étudié la musique à Oxford, où elle s’est intéressée à la musique pour les étudiants en cinéma. Elle est la première femme à avoir remporté un Oscar pour sa musique originale du film Emma, en 1997. En 2000 pour L’Œuvre de Dieu, la Part du Diable (The Cider House Rules) et en 2001 pour Le chocolat, Portman est à nouveau nommé au Oscar, et également au Golden Globe. Elle a composé pour plus de 100 films, ainsi que pour l’opéra et la musique de concert et des œuvres inspirées par l’environnement et le changement climatique. Rachel Portman a collaboré avec divers artistes, dont Sir Michael Morpurgo, et continue à explorer de nouveaux projets, tout en étant honorée en tant que Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE).

Les différentes utilisations

Musique classique contemporaine instrumentale

– Performance

Clapping Music for 5 Performers (by Santi Carcasona), utilisation d’une composition, Clapping Music, du compositeur minimaliste Steve Reich.

– Concert performatif

Concert dansé, chorégraphié par Sylvain Groud, utilisation d’une composition, Music for 18 Musicians du compositeur minimaliste Steve Reich.

Musique classique contemporaine expérimentale

– danse

The Second DetailChorégraphié par William Forsythe, utilisation d’une composition du compositeur électronique Thom Willems.

– Performance

Stickman’ and the ‘Anthropomorphic machine de l’artist Stelarc, utilisation d’une composition du compositeur électronique Petrohex aka Petros Vouris.

Conclusion

La musique n’a pas cessé d’évoluer depuis que l’humain l’utilise pour différentes circonstances, ils évoluent ensemble. Pour trouver la meilleure façon de s’exprimer, de communiquer, d’échanger, avec un style propre à chacun en utilisant toutes les trouvailles de leurs prédécesseurs.

C’est aller au cœur même, à l’essence, du sonore dans lequel la majorité d’entre nous, sommes plongés en permanence. Il s’agit de permettre à tous, artistes, créateurs, auditeurs, de s’y retrouver, de s’y loger, d’être perturbés, aussi, déranger, de se questionner sur notre rapport au son, au bruit, à la musique.

Ce que je retiens, à travers ce voyage de la musique classique contemporaine _Fusion des genres, c’est que la transformation, la métamorphose même, est naturelle, et utiliser notre environnement en perpétuel changement comme source d’inspiration, et bien cela se fait depuis toujours.

Si vous avez apprécié ce tour d’horizon, n’hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera un plaisir de vous lire.

Toute suggestion est la bienvenue, cela permettra à tout le monde d’en profiter et si vous avez des questions, posez-les-moi, j’y répondrai si cela correspond à mes connaissances.

N’hésitez pas à suivre le blog pour d’autres voyages.

À bientôt !